据说是改编自打败了《三体》获得了2014年科幻小说星云奖的《遗落的南境》第一部,但导演改编力度之大,让原著党纷纷吐槽,然而依旧掩饰不住《湮灭》的好评如潮。

也看了不少网友的深入解读,这里从两个方面聊一聊这部电影。

其一、什么是湮灭

本想搜一搜电影的标题Annihilation和电影里反复提到的Reflection两个词,找到DNA的Reflection理论,结果并没有找到,只是提到了将一种动/植物的DNA用到另一种动/植物身上,使其具备原有动/植物的一些属性,被称之为DNA的Reflection,只有简单的介绍,正经论文没有找到。

意外的结果却发现,文化研究(后现代主义)有关于“符号湮灭”(symbolic annihilation)的研究,还有关于“折射假说”(reflection hypothesis ),耳边响起了《高级迷信》里对于文化研究和后现代主义批判的声音。此理论大可不必理会,与电影也没什么关系。

而在物理学上,湮灭的定义是:

物质和它的反物质相遇时,会发生完全的物质-能量转换,转为能量(如以光子的形式)的过程,又称互毁、相消、对消灭。(引自维基百科)

这倒是与电影有些契合,电影里的“X区域”中,是否创造了一个与进入该区域的科学家和军人们相反的一种物质存在,最后导致了互毁,转换成另一种新形式的生物体存在(如物质与能量的转换),算是对于电影的一种解读方式。

至于谈到寓言和什么心理层面上的“湮灭”,则多少有些牵强附会之说。

其二、生物演化过程

本文主要是关注该影片的所讲述的生物演化过程,或者说是以另一种方式为我们上了一堂演化生物课程。电影中对于细胞分裂也多有讨论,算是打了一个细胞学的理论基础。

我们都知道达尔文的进化论,简单来说就是生物体与环境进行互动,逐渐改变自身适应环境的过程。进化论的必要条件是:缓慢、渐进和累积,也就是说进化过程是缓慢的适应环境的,进化是渐进而不是跳跃的,有机体对于变异是能够积累并传递到下一代中的。

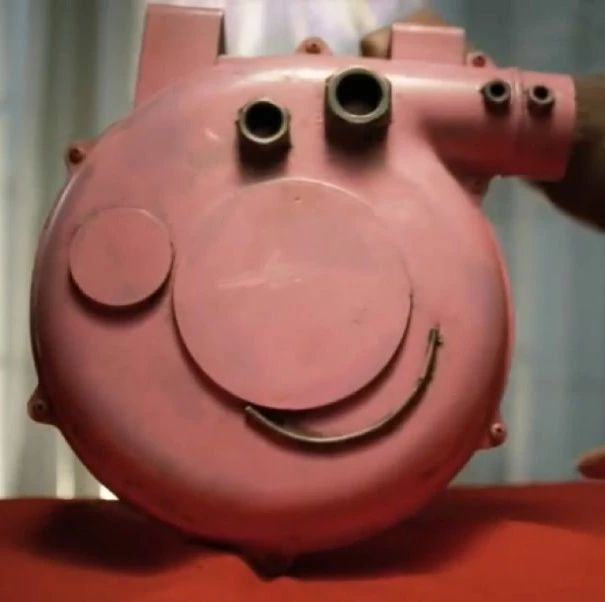

回过头来看看在电影中的“X区域”里,由于外来星体造成的特殊环境,可以称之为“进化的实验室”。在这里,进化的过程非常迅速,电影里告诉我们这个环境还在不断地扩张自身。

而进化并不是渐进的过程,而是突变,在这个“X区域”里,有一种力量在不断地尝试着去改变植物、动物和人类等有机体,甚至是水、石头等无机体的变异,电影里有很多镜头都给予了交代。

还有一个关键是否能够累积,在这个“进化的实验室”里,不断尝试这将地球上原有物种的DNA重组,有机体的能量予以变换,来进行这实验。以至于最后,男女主角在被改变了DNA/或者说是被替换了之后,如果不能累积自身的变异,那么这个实验就相当失败。

那么这部关于演化的电影,是否颠覆了达尔文的进化论呢?

上述分析,至少是打破了进化论中的缓慢、渐进两条,而累积这一点则并没有违反。当然,演化生物界对于达尔文的进化论中,争执最多的也是缓慢和渐进两条,即便是拉马克主义,其前提也必须建立在累积的基础之上。

因此说,至少这是一部讨论生物演化的电影,虽然与正统的达尔文主义有些出入。

从这个演化生物学的课程上,我们能够学到什么呢?

《山海经》中,有很多奇兽,一度以为这些可能存在的生物,在进化的过程中,只因为不适应环境被淘汰了,而《湮灭》更可能就是一部西方现代版本的《山海经》。

然而,实际上在进化中,不能稳定的、缓慢的进化的物种,注定无法生存,大自然总是在逐渐雕琢着生物体的可能形状。

就拿会飞的马或者龙来说,有这样的动物,必定要耗费很大的能量去长翅膀,而没有翅膀的马和蜥蜴等动物,已经足以适应环境,为何要花费那么多食物在背上长两只翅膀,难道只是为了能够有个好视角?

但不能认为这部电影违反了生物学,而只能看作是一场实验,很多科学家,包括波普尔都批评进化论无法证伪,毕竟进化需要上百万年的时间去进行。但我们可以在思想里,在电影里去实验。

这部著作就是以演化生物的科幻方式,讲述着地球上从“原始浓汤”里的单细胞生物,一步步诞生出人类的过程。而影片种奇特的物种,只不过都是《山海经》里,人类的幻想或是大自然的失败试验品而已。